ワイマール共和国

真夏と真冬は、本を読む時間がたくさんある。

暑さ寒さのため、山小屋に引きこもるから。

真夏でも真冬でも、音という音が消え、完全なる静寂に包まれる瞬間がある。

そんな時に本を読んでいられるのは、最高の贅沢だ。

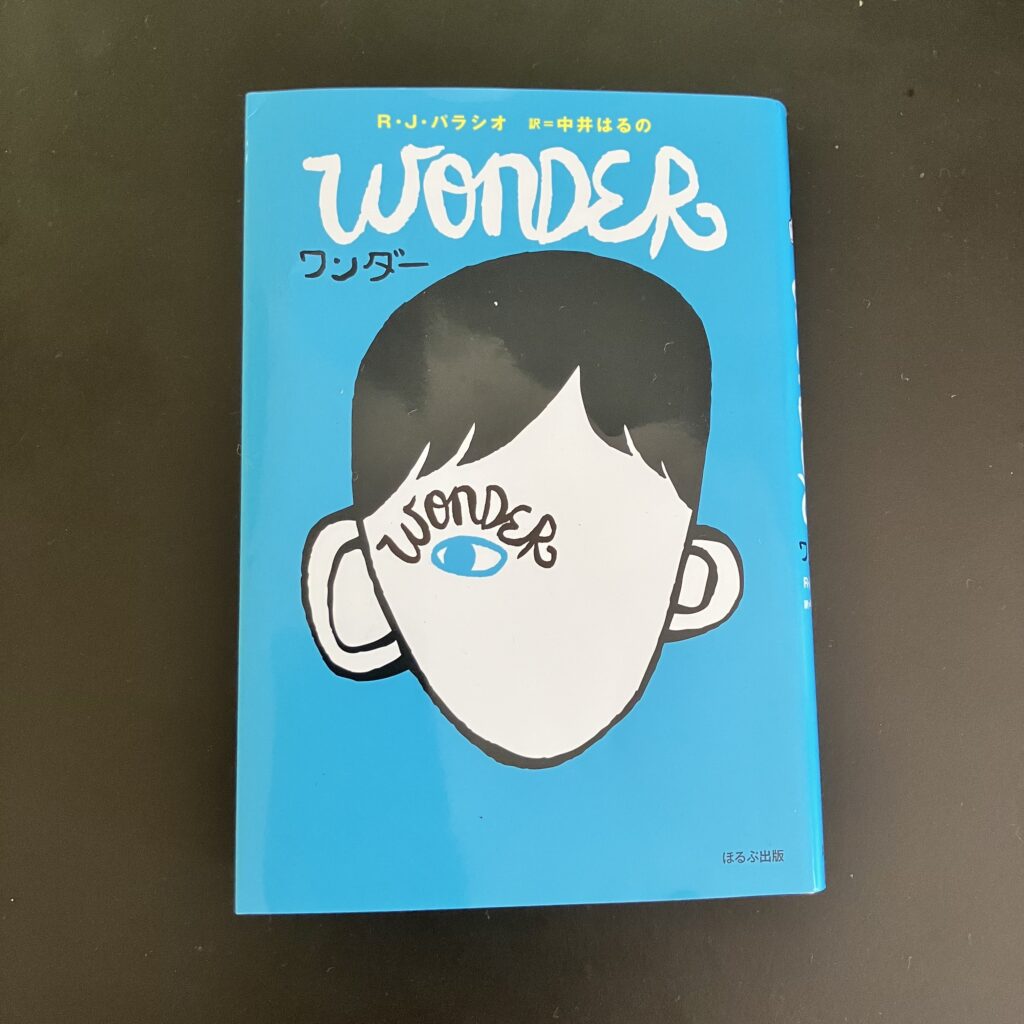

最近読んだ中でも、『ワンダー』は素晴らしかった。

読み終わって、いまだに私の中で拍手喝采が続いている。

顔に障害を持つ男の子、オーガストを巡る物語で、書いたのはR・J・パラシオさんというアメリカの作家。

これがデビュー作とのこと。

55もの言語に訳され、全世界で1500万部の売り上げだというから、この本がどれだけすごいかがわかると思う。

驚いたことに、訳者・中井はるのさんのあとがきによると、日本ではいくつかの出版社に翻訳の話を持ちかけたものの、顔に障害があるというテーマがなかなか受け入れてもらえず、企画が通らなかったというのだ。

こんなに素晴らしい作品なのに。

タブー視して、見たことを見なかったことにしてしまう日本の風潮が根強い現れだと感じた。

最終的には、ほるぷ出版が手を挙げ、日本での書籍化が実現した。

早ければ小学生からでも読めると思う。

この本を偏見の少ない十代の若い頃に読んだら、オーガストのようにハンデを背負う方達も、生きやすい世の中になるのではないかと思った。

私も、十代で読んでいたら、もっともっと柔軟な心を育てられたかもしれない。

子どもだけでなく、大人にもぜひ読んでもらいたい。

私は、デイジーの死の場面で、涙を止めることができなかった。

今のところ、私の中ではこの夏一番の話題作だ。

先日オンデマンドで観たNHKの映像の世紀・バタフライエフェクト『ワイマール ヒトラーを生んだ自由の国』も見応えがあった。

第一次世界大戦後の1919年、ドイツに建国されたワイマール共和国。

そこで制定されたワイマール憲法は、男女平等の普通選挙や、1日8時間の労働制など、当時としてはかなり画期的な内容で、世界でもっとも進んだ民主主義憲法のひとつとされている。

女性の社会進出が進み、ユダヤ人も活躍し、ハウハウスも誕生するなど、黄金の20年代と言われている。

その中心地はベルリンで、ナイトクラブでは性の多様性が認められ、ゲイやレズビアンがショーで華やかに踊ったり、性的適合手術も行われていたという。

今でもベルリンに漂う自由な空気は、その頃の流れなのだろう。

とにかく、人々は生きることを楽しみ、自由であることを謳歌した。

けれど、世界恐慌が起こり、人々は明日食べるパンにも苦労するようになる。

街には失業者が溢れ、金融を担っていたユダヤ人に対しての差別も強くなる。

ワイマール憲法で保障された手厚い社会保障が国の財政を圧迫する結果となり、人々は次第に、民主主義ではなく、強い指導者を求めるようになった。

その波に乗ったのがヒトラーで、ナチスは民主主義による選挙によって、議席を獲得した。

1933年、ヒトラー内閣が成立したことで、ワイマール共和国は終わりを迎える。

最初は、ヒトラーを支持する人間など、ほんの一握りだったのだ。

何を言っているんだと、多くの聴衆は笑いものにしていた。

けれど、人々の間に経済的な不安が募ると、一気に支持が広がった。

Hungry とangry は繋がっていて、空腹は、人を凶暴にする。

お腹が満たされいれば人はハッピーでいられるけど、お腹が空いて空腹で耐えられなくなると、正しい判断ができなくなる。

番組を見ていて、なんだかすごくその状況が今の日本に重なり、空恐ろしくなった。

憂慮しすぎだと笑われそうだけど、気がついた時にはもう後戻りできない状況になっているのだけは、避けないといけない。

今年は、戦後80年。

だんだん、世の中から、戦争に対して、絶対にあってはならないものだという意識が薄れているようで、怖い。

多分それは、世界中でそうなのだと思う。

現に、今もひどい殺戮が続いている。

ガザで暮らす子ども達に、一刻も早く食糧を届けなくては。

8月になって、朝の光の感じがちょっとずつ変わってきた。

秋が近づくと、壁に影絵ができるのだ。

まだまだ読みたい本が待っている。